di Francesca Totaro

“Il dipintor serafico”, così venne definito Tita Gori, figura immortale di Nimis, la cui arte e le preziose memorie tramandate dai suoi figli e dai suoi nipoti hanno contribuito a mantenere viva la sua eredità.

Nato con il nome di Gio Batta Gori a Nimis il 22 giugno 1870, Tita era figlio di Francesco e Giustina Gori. Fin da piccolo, visse in un ambiente familiare esteso, poiché due zii senza figli si unirono alla sua famiglia, garantendogli un’infanzia ricca di affetto e attenzioni, e alla fine portandolo a ereditare tutti i beni familiari che, tuttavia, mai riuscirono a scalfire la sua umiltà. Tita frequentò le scuole elementari locali a Nimis e negli stessi anni ebbe la possibilità di accrescere le sue conoscenze grazie a Monsignor Candolini, suo precettore, che non solo contribuì ad arricchire il suo bagaglio culturale, lo introdusse anche alla lettura delle Sacre Scritture, nonché alla poesia lirica e cavalleresca, ampliando in maniera significativa il suo orizzonte culturale intellettuale, e portandolo a pubblicare un piccolo poemetto sul giornale “Pagine Friulane” ispirato dalla lettura del poema de l’Orlando Furioso di Ariosto. All’età di vent’anni, mosso da un’innata e profonda passione per la pittura che aveva iniziato a coltivare già da tempo, Tita decide di intraprendere un percorso di studi alla prestigiosa Accademia di Belle Arti di Venezia; nella città lagunare ebbe l’opportunità di conoscere direttamente le opere dei grandi maestri veneziani del Rinascimento e le numerose chiese, oltre che approfondire gli studi di anatomia umana; un’esperienza che avrebbe potuto segnare una svolta nella sua carriera professionale.

Tita si avvicinò all’arte per vocazione innata, per puro e personale amore verso questa materia e senza la preoccupazione di identificarsi in una scuola o tendenza particolare, anche se la critica contemporanea oggi lo avvicina alla pittura dei preraffaelliti. La sua arte è guidata da un animo profondamente intriso di fede che, accompagnato allo studio da autodidatta, lo porta in maniera naturale a dedicarsi per tutta la vita alla pittura religiosa.

Tuttavia, nonostante le straordinarie opportunità offerte da Venezia, dopo soli tre mesi, Tita sentì che la città non era il luogo adatto a lui e decise di fare ritorno nella sua amata Nimis, nella convinzione profonda che per lui la vera ispirazione fosse la natura, e così fu. Dopo essere tornato a Nimis, negli ultimi anni dell’Ottocento conosce e sposa una giovane donna di origini padovane, Caterina Gervasi, dalla quale poi avrà ben 11 figli, 2 dei quali morirono però in giovane età. Nonostante le difficoltà, la casa natale di San Gervasio rimase sempre il punto di riferimento centrale per l’intera famiglia, fungendo da luogo di conforto e stabilità. Lo scoppio della Prima Guerra Mondiale nel 1914 ebbe un impatto significativo sulla famiglia Gori, costringendola a fuggire verso Roma a bordo di un treno merci. Nella capitale, trascorsero circa tre anni ospitati da alcuni conoscenti, prima di poter tornare finalmente nella loro amata Nimis.

Durante questo periodo romano, mentre la moglie trovò lavoro come domestica, Tita attraversò una lunga fase di depressione; sebbene gli fosse stato offerto un lavoro come scenografo nella nascente Cinecittà, egli rifiutò l’incarico e trascorse questi anni senza dedicarsi a nessuna attività artistica. Il senso di appartenenza alla propria comunità, al paese natale e soprattutto alla famiglia saranno dei fattori determinanti che influenzeranno sempre la vita e le scelte del pittore. Ritornato dagli anni dell’esilio romano, Tita riprende a pieno ritmo la sua attività artistica, la quale si si sviluppa parallelamente alla gestione della locanda a conduzione familiare a San Gervasio, che oggi porta il nome de La Valanghe.

L’osteria, focolare di riferimento per l’intero paese, diventa per Tita una miniera per stimolare la sua creatività. I viandanti e gli avventori quotidiani che vi si fermavano ricevevano una calorosa ospitalità, un bicchiere di vino e sempre qualcosa da mangiare; in cambio, Tita riceveva qualcosa di ben più prezioso: l’ispirazione.

Dopo gli anni difficili passati a Roma, il ritorno a Nimis non solo fu un conforto per il suo animo, ma diventò un motivo di stimolo per ritornare sui suoi passi e ricominciare a praticare in maniera costante la sua innata passione per la pittura.

La locanda, portata avanti da Siore Rine, mentre Tita si dedicava all’arte, era come un piccolo universo luogo di ospitalità e ristoro per chiunque ne avesse bisogno. Tita vi passava molto tempo, lo incuriosivano i volti delle persone che vi si fermavano e che spesso diventavano suoi modelli da trasporre nelle figure di Giuda o di Barabba o di altri personaggi biblici.

Il suo studio si trovava al primo piano della casa, sopra l’osteria, ed è qui che nascevano le idee per i suoi dipinti. Il corridoio presentava il soffitto completamente dipinto in quanto Tita aveva bisogno di studiare a lungo la composizione prima di trasporla sul supporto finale. Lo studio vero e propria era chiamato “la sala”, ove Tita passava moltissime ore con il sigaro toscano tra le labbra, davanti al suo cavalletto, per studiare ed abbozzare le sue figure. I suoi modelli prediletti erano quattro dei suoi figli: Antonietta, Adriana, Luzine e Pietro. I bambini salivano nel suo studio e passavano lunghe ore con il Papà che li faceva mettere in posa per studiarne i movimenti e le pieghe dei panneggi.

In certi periodi dell’anno, quando Tita era molto impegnato, non lo si vedeva per il paese anche per intere settimane, se ne stava chiuso nel suo studiolo in cerca di ispirazione o immerso nella sua concentrazione. Siore Rine non manifestava preoccupazione, appoggiava questa inclinazione del marito e, in questi periodi di lavoro intenso, si preoccupava di fargli recapitare qualcosa da mangiare direttamente al suo studio.

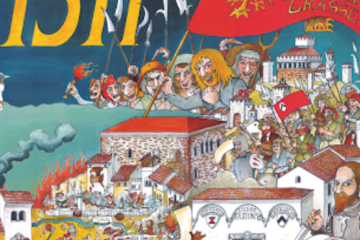

Tita era un artista molto impegnato, affrescò le pareti di molte chiese della regione, molte delle quali a Nimis e frazioni, e realizzò tele che oggi sono conservate anche in Slovenia. Si vergognava spesso di farsi pagare per il suo lavoro, che in fondo non era che per lui la passione più grande. Uno dei lavori fra i più importanti tra quelli da lui realizzati è forse il restauro della chiesa dei Santi Gervasio e Protasio, al quale si dedicherà per molti anni, rilevante non solo per la qualità degli affreschi indubbiamente preziosi e pregiati, ma soprattutto per il legame che Tita instaura con questo ambiente: ne era il custode, ne possedeva le chiavi, era la chiesa del suo borgo, quello che non ha mai smesso di mancargli ogni qualvolta ha dovuto allontanarsene, per sua volontà o per cause di forza maggiore.

Tra le tante cose che fece, per un certo periodo Tita ricoprì la carica di Sindaco di Nimis attività che però, e qua cito da un articolo scritto in sua memoria negli anni ’70 «la politica era per lui mezzo contingente, mentre la vita, tutta la vita bene vissuta era la sintesi e il fine». Tita era un uomo umile, tutto quello che fece per il Paese fu per puro amore verso di esso, lasciando perciò come esempio non solo una straordinaria attitudine verso l’arte ma anche e soprattutto l’esempio di una vita vissuta all’insegna di quelle virtù come la dedizione al lavoro, la beneficienza e la disponibilità ad aiutare il prossimo, che, condotte da una rettitudine morale e da una profonda e sincera fede in Dio, ci lasciano in eredità la testimonianza di una figura chiave per il nostro paese. Fu sia pittore che agricoltore, possedeva molti terreni e uno splendido appezzamento di terra che dalla locanda arrivava fino alle rive del Cornappo, il cosiddetto “broili”. Qua Tita passava il tempo quando non era impegnato a dipingere, vi passeggiava nelle calde giornate estive con un vecchio cappello di paglia, dirigendo il lavoro dei figli e dei coloni che si occupavano delle sue terre.

Era un uomo di campagna, si curava delle sue vigne e dei suoi frutteti con molta attenzione, aveva anche uno splendido giardino con un piccolo laghetto, adornato da piante e alti alberi sotto cui Tita soleva andare a riposarsi o a passare del tempo con i suoi amici o con gli avventori della locanda che per lui diventavano subito parte della famiglia. Viene a mancare il 24 maggio del 1941 alla soglia dei 71 anni, lasciando in eredità a tutta la comunità non solo la sua produzione artistica ma l’esempio di una vita vissuta all’insegna di una fede radicata, inscalfibile e sempre viva, che lo guidò in ogni sua decisione e che fu materia fondamentale per la sua attività di artista.

Siamo orgogliosi oggi di presentare e poter ammirare queste opere, salvate dalla furia del terremoto grazie al figlio Ottone, che si preoccupò del restauro e della loro conservazione. Ringraziamo poi i figli di Ottone per aver consentito a tutta la comunità di poter beneficiare di questi capolavori, profondamente connessi alla storia del nostro paese, alcuni dei quali ritornano dopo tanti anni in questa chiesa, così antica e così amata da Tita, il cui ricordo si lega al suo prezioso e inestimabile lavoro artistico che, sostenuto dalle memorie tramandate di generazione in generazione dai suoi eredi, contribuiranno a renderlo vivo per sempre.

—^—

In copertina, il tradimento di Giuda e all’interno le altre sette tele di Tita Gori.